Je n’avais pas vu les nouveaux locaux de la Fondation Henri Cartier-Bresson, qui a quitté le XIVe pour venir s’installer rue des Archives, dans le IIIe, à proximité de nombreux musées et galeries. Les expositions « Henri Cartier-Bresson en France, 1926-1938 » et « Guy Tillim, Museum of the Revolution » en ont été l’occasion.

Guy Tillim photographie les pays du Sud de l’Afrique, notamment le Mozambique. La série présentée a comme fil conducteur les grandes villes africaines, traces du passé colonial et construction d’une identité propre. Ce sont de grands formats, parfois sous forme de diptyques ou de triptyques recréant un panorama.

Stevenson, Cape Town and Johannesburg

Ce sont des images de l’Afrique que l’on ne voit pas (pas assez?) souvent : des métropoles, bruyantes, rapides, modernes (téléphones portables), connectées (les urbains habillés à la mode mondiale). Avec la part africaine, femmes portant des charges sur la tête, la dimension du développement, trottoirs ou rues défoncées.

L’exposition voulait attirer l’attention sur les signes de la décolonisation et de la construction nationale, mais le spectateur non spécialiste a parfois du mal à déceler ces signes. Sur cette vue d’Abidjan, par contre, c’était très clair : les panneaux indicateurs sont des panneaux français, on reconnaît la typographie et le style de nos panneaux.

Bref, une exposition intéressante et un peu hermétique.

La deuxième exposition était consacrée aux jeunes années de Cartier-Bresson : 1926-1938, de ses 18 à ses 30 ans. En 1926 il intègre en effet l’atelier de peinture d’André Lhote, qui le forme au cubisme et à la composition. Il se tourne peu à peu vers la photo, voyage en Afrique en 1930-1931, s’achète un Leica en 1932, à 22 ans, et n’arrêtera plus de photographier.

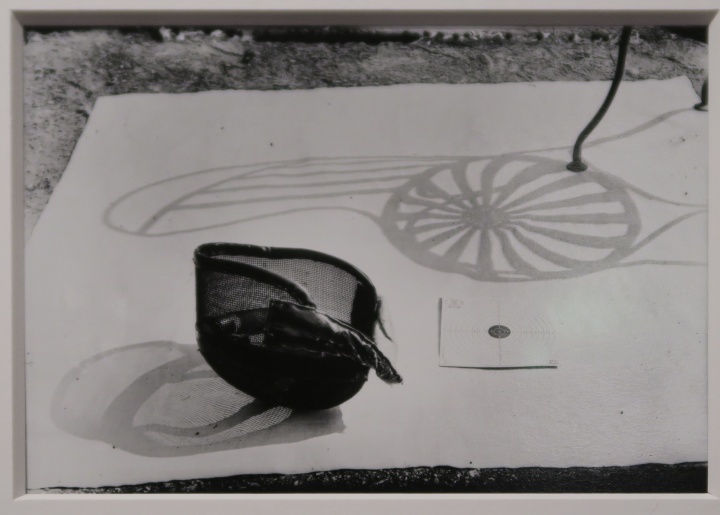

L’exposition permet de suivre son évolution, sa maturation progressive. Cette photo de 1929, exercice formel sur les formes et les ombres :

Ce portrait (Place Pigalle, Paris, 1933), où l’on voit la confiance qu’il sait inspirer à ceux qu’il photographie, son intérêt et sa tendresse pour les petites gens et les ambiances de rue :

Ce paysage urbain (Canal Saint-Denis, Saint-Denis, 1932), sujet emblématique de Cartier-Bresson pour nous, avec ses lieux ordinaires et ses gamins, des lignes de fuite et des ambiances multiples :

En voyant cette photo (Marseille, 1932)…

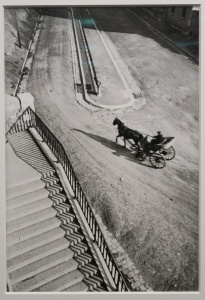

On pense tout de suite à celle-ci, bien plus connue (Hyères, 1932) :

En comparant et en rapprochant ces deux photos, on comprend, on réalise que les chefs d’oeuvre sont le résultat de nombreux exercices et d’un tri drastique. Cartier-Bresson vivait l’appareil à la main, et les photos que l’on a retenues sont issues de nombreuses expérimentations, d’un entraînement quotidien.

On touche ici à une limite de l’exposition — de nombreuses expositions à vrai dire! Pourquoi ne pas montrer, à titre indicatif, une planche contact d’où est issue l’une des photos exposées ? L’on se rendrait mieux compte du travail d’approche et d’élimination. On a tendance à penser que les grands photographes sont, ben, très forts justement, que tout ce qu’ils produisent est bon, qu’ils «voient» le sujet, prennent la photo, et l’affaire est dans le sac. Alors oui, ils sont très forts, ils ont une vision, l’instinct de l’image, mais ils sont également entraînés, critiques sur leur production, et à la recherche des images, dehors, l’appareil à la main… Parfois, il faudrait nous le rappeler!

L’exposition revenait bien sûr sur le Front populaire, et les célèbres photos des congés payés. «Dimanche sur les bords de Seine, 1938», photo bien connue :

«Congés payés, bords de Seine, 1938», un retour à la nature qui rappelle des tableaux mythologiques où des nymphes s’ébattent dans l’eau. Toujours plusieurs histoires dans une même photo, et quelque chose de très touchant dans la simplicité d’un moment, se baigner gentiment, s’allonger dans l’herbe :

Ces photos devenues iconiques illustraient des reportages. Là où nous regardons une œuvre encadrée, isolée, il y avait en réalité un texte explicatif, une multitude d’images consommées en masse. Il suffit de mettre quelque chose dans un musée avec une étiquette pour que nous nous approchions avec respect et solennité… Quelques magazines d’époque étaient présentés dans des vitrines permettaient resituer ce contexte :

Une exposition très intéressante, donc. Un peu frustrante malgré tout : il y a assez peu de photos (une quarantaine je dirais), et explicitement, les photos prises à l’étranger, notamment en Espagne en 1933-1934, sont laissées de côté. Ce n’est pas donc une rétrospective des premières années. Mais cela laisse la place pour de nombreuses autres expositions thématiques, avec d’autres fils directeurs !

Fondation Henri Cartier-Bresson, 79, rue des Archives, 75003 Paris

« Henri Cartier-Bresson, En France (1926-1938) », du 26 février au 2 juin 2019

« Guy Tillim – Museum of the Revolution », du 26 février au 2 juin 2019